今日は午後から、東京都千代田区にある神田明神に行ってきました。

日比谷線ユーザーなので、日比谷線の秋葉原駅から徒歩で向かいました。

ヨドバシカメラを横目に5分くらい歩くとJRの秋葉原駅が見えます。

JR秋葉原駅を過ぎて、10分くらい歩くと、神田明神の鳥居が見えてきました。

鳥居の形は明神鳥居でした。神田明神っていいますもんね。

そもそも、明神ってどういう意味なのだろうと調べたら、、、

「明神」という言葉は、特に霊験があらたかな神様に対して使われた敬称とのこと。

簡単にいうと力を持っていて民からの信仰が厚い神社は明神と呼ばれるようです。

参道を歩くと立派な門が見えてきます。

この前、日光東照宮に行った時も「陽明門」という門がありました。その時、神社なのに仏教建築のような山門があるのが不思議だなと思ってました。

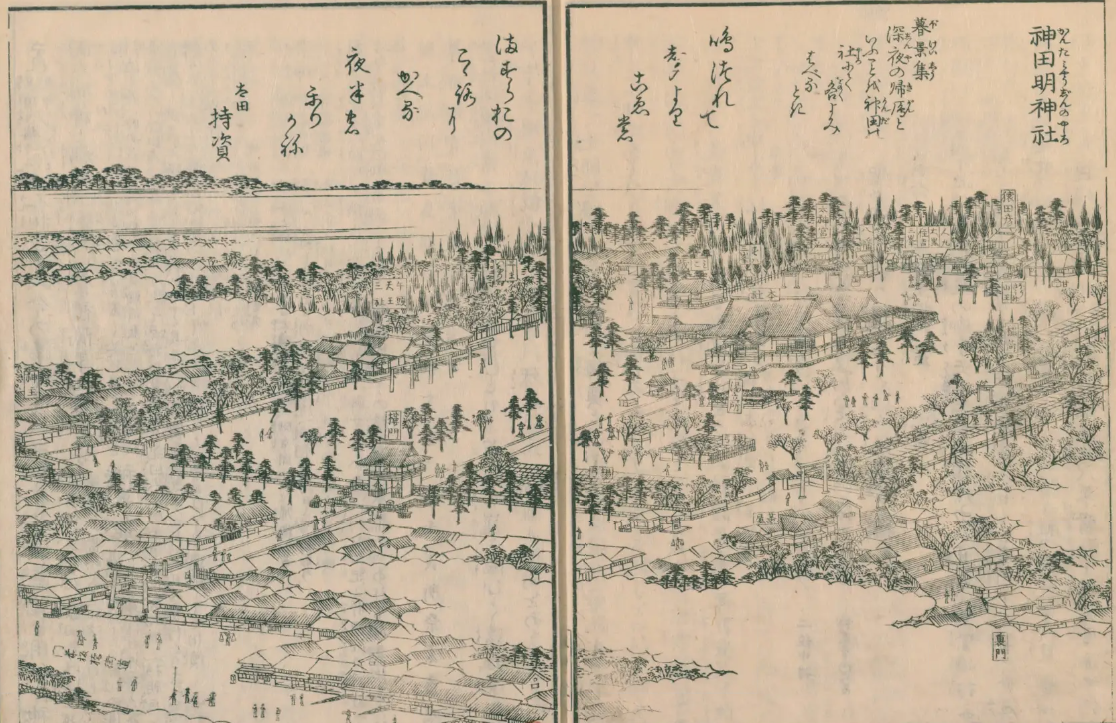

少し、調べてみると神社にある山門は「隋神門」と呼ばれるようです。多分、神仏集合の時に作られたものだと思います。明治維新後に後付けで「隋神門」と名前がつけられたんじゃないかな~と思い江戸時代の書物を調べてみると、、、

いまと同じように門があることがわかります。名前は旧字体で書かれていますが「楼門」と記載されており、楼門は山門の種類の一つとのことなので、やはり「隋神門」は明治維新後の後付けのようです。

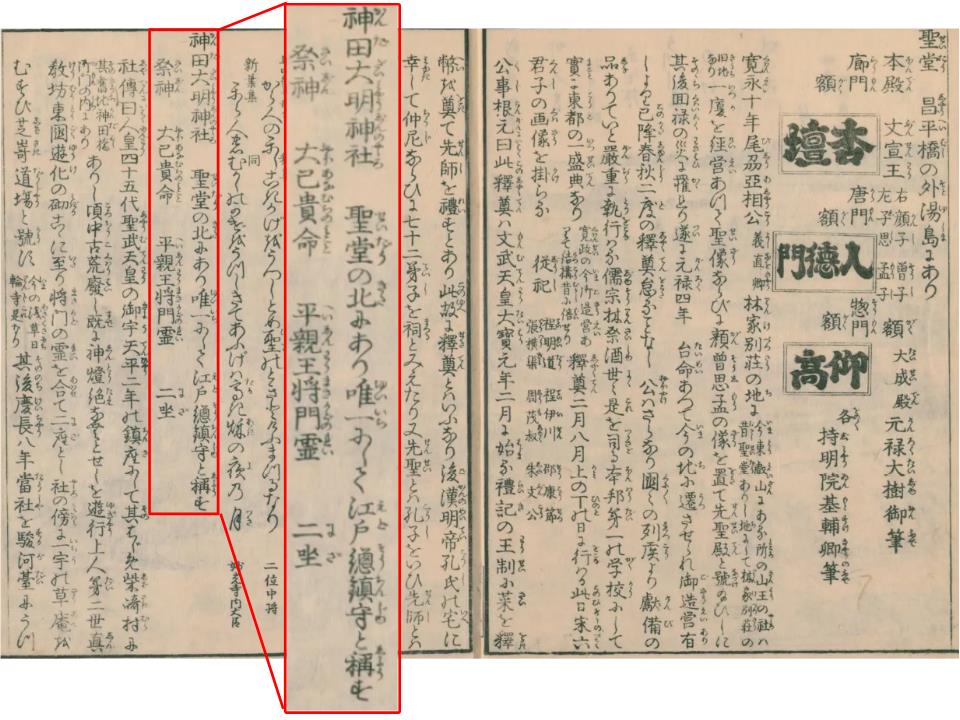

江戸時代の書物を眺めているともう一つ、興味深い記載がありました。

「大己貴命 平親王将門霊 2座」と記載があります。

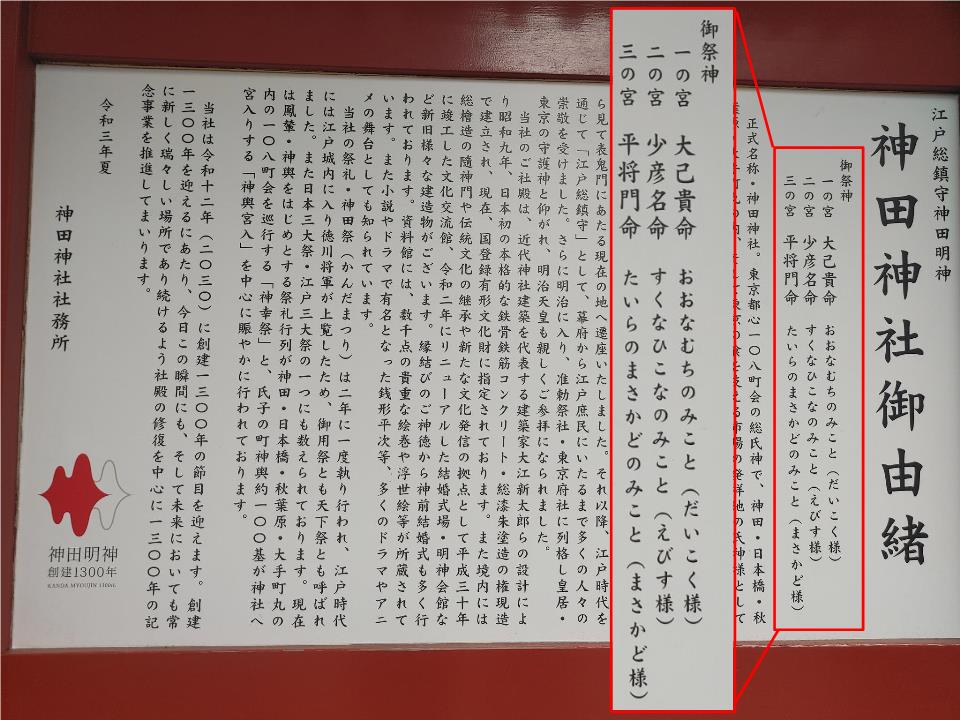

神社の由緒には少彦名命も含めて3神がまつられていると書かれていたのに。

江戸時代には少彦名命がまつられていないのです。確かに、神田明神の少彦名命の像は現代的だった気が、、、

(元東京芸術大学学長 宮本亮平さんが手がけた作品のようです。)

少し、調べてみると、、、

神田明神のHPでは令和5年に少彦名命御奉祀150周年と記載されておりますので、令和5年の150年前は明治6年。少彦名命は明治時代に祀られ始めたようです。

神田明神のHPによると平将門は「明治7年(1874)に一時、摂社・将門神社に遷座されましたが、昭和59年に再びご本殿に奉祀され今日にいたっております。」とのことで、ちょうど、少彦名命が祀られ始めた時期とだいたいかぶります。

平将門は朝廷に反旗をひるがえした人物なので、天皇中心の国家を目指していた明治政府からはよく思われてなく、明治に摂社に異動、その後釜として、少彦名命が祀られたのかもしれません。