今日は午前から、東京都港区にある芝大神宮に行ってきました。

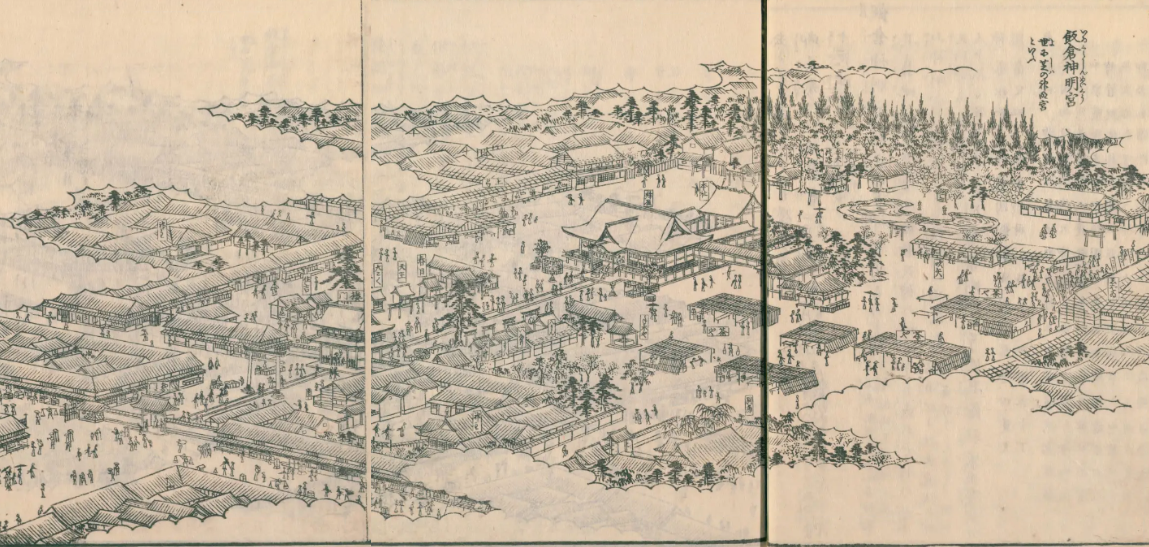

江戸名所図会を確認すると、飯倉名神宮と呼ばれていた様子。飯倉は同じ港区ですが、現在の芝神宮よりも東京タワー(西)よりの地名です。(現在の芝公園付近)

現在、芝公園付近にある増上寺のホームページを確認すると「慶長三年(1598年)には、現在の芝の地に移転。江戸幕府の成立後には、家康公の手厚い保護もあり、増上寺の寺運は大隆盛へと向かって行きました。」と記載があるので、増上寺が飯倉(現在の芝公園付近)に移転したことに伴って、現在の地に移転したようです。

※ 昔の増上寺は千代田区の江戸城付近にあったらしく、江戸城の拡張・造営により、飯倉(現在の芝公園付近)に移転してきたようです。

(港区観光協会のホームページに「旧大門は慶長3年に江戸城の拡張・造営により、増上寺が芝に移転した際、、、」と記載あり)

江戸名所図会を頭に入れつつ、浅草線の大門駅から徒歩で向かいました。

大門駅の名前どおり、大きな増上寺の山門がありました。昔はこの地が芝大神宮の土地だったと考えると趣深いですね。

鳥居が見えてきました。鳥居の形は神明鳥居です。江戸名所図会では明神鳥居だったのに江戸時代の移転の際に神明鳥居になったのかな...

境内には「生姜塚」というものがありました。周辺には生姜畑が繁茂していたため、これを神前に供えたことに由来するようです。御朱印をいただくと、御朱印と一緒に生姜飴がもらえます。

※ 実は生姜の原産地はわかっていないそう。生姜の国別生産量ではインドが世界一位であり、高温多湿の熱帯気候で育ちやすいようです。ちなみに日本国内の生産量は高知県が一位です。高知県は年間降水量も沖縄に次いで多いので納得ですね。

本殿は神明造りでした。天照大御神(内宮)、豊受大神(外宮)の2柱を主祭神としてお祀りしているようで、「関東のお伊勢さま」として、親しまれていたようです。

江戸名所図会では入母屋造りの拝殿と流造りの本殿になってましたので、江戸時代の移転の際に神明造りになったのかな...

現在の境内はこじんまりとしており、拝殿を設けるスペースはとてもじゃないが確保でそうにありません。