生姜は英名で「ジンジャー」と呼ばれ、「神社(ジンジャ)」と響きが似ています。

また、石川県金沢市の波自加彌(はじかみ)神社では別名「生姜祭り」といわれる「はじかみ大祭」があったり、東京都港区にある芝大神宮の境内には「生姜塚」と呼ばれる石碑があったりします。

神社と生姜はどのようなつながりがあるのでしょうか。

1 古事記の記載

実は、「生姜」の歴史は古く、その記載は古事記までさかのぼります。

古事記「神武天皇東征」の章において、神武天皇は下記のような詩を詠みます。

(威勢のよい久米部の兵士たちが垣根の根元に植えたはじかみ(生姜)の辛みが口にしみたのを、私は決して忘れない。徹底的に打ち倒してしまおう。)

神武天皇はこの歌を、兄が敵の矢で討たれた直後、敵を討とうとする場面で詠んでおり、すなわち兄の死を悼む「口の痛み」をハジカミの辛味になぞらえて恨みを表し、戦意を鼓舞したものです。

生姜という記載はありませんが「はじかみ」は「生姜」のことを示すと考えられています。

※ 「はじかみ」の語源は多くの説がありますが、その中の一つに辛い食物をたべると恥を噛んでいるような顔(しかめっ面)になることから、香辛料を「はじかみ」と呼んでいたという説があります。

2 生姜の植物的特徴

(1) 原産地

生姜の原産地は実はわかっていないのですが、南アジア、特にインドから東南アジア地域の熱帯地域であると考えられています。

熱帯地域のような、高温多湿の環境での生育に向いているようです。

(2) 特徴

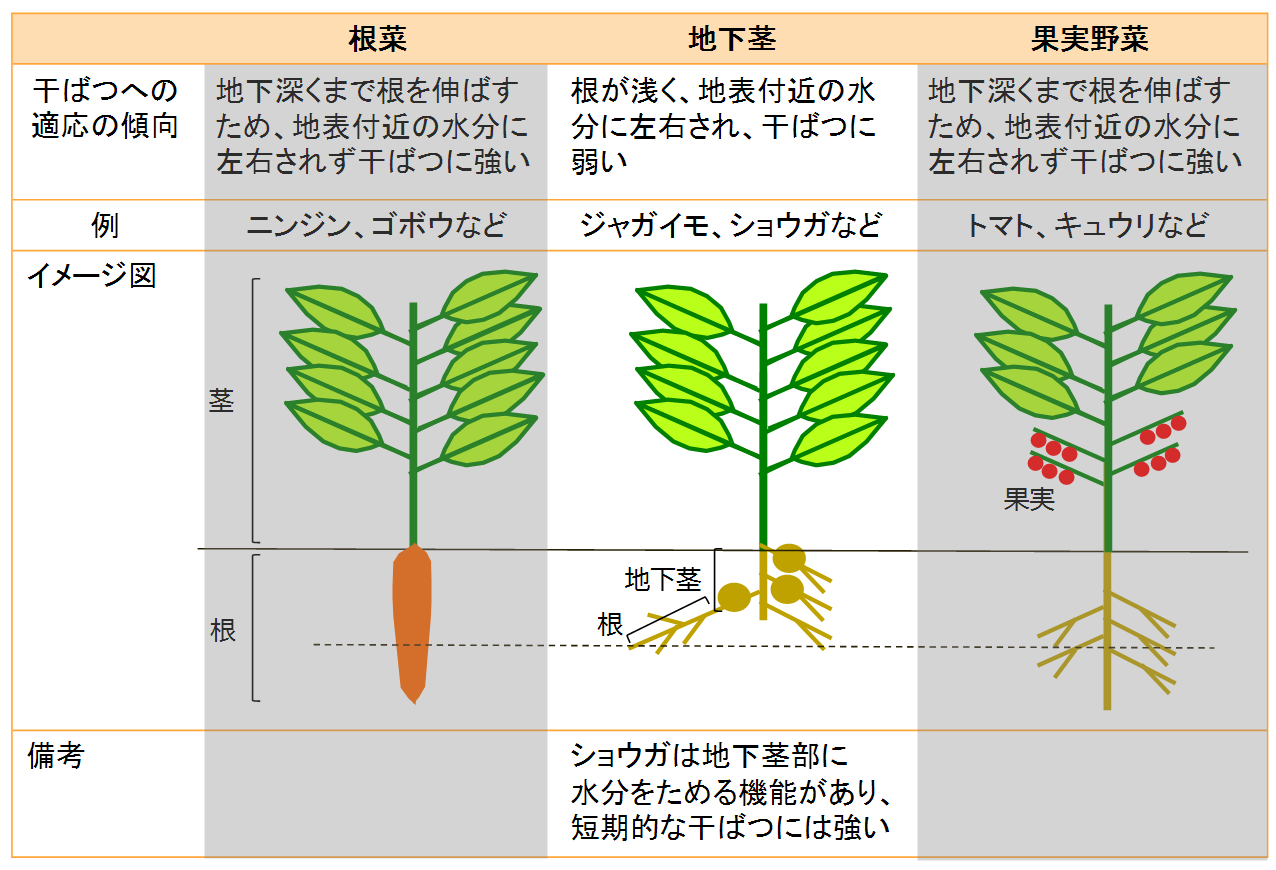

生姜などの地下茎等は地下にあるため、根が浅く、根菜や果実野菜と比べると一般的には乾燥に弱いとされています。

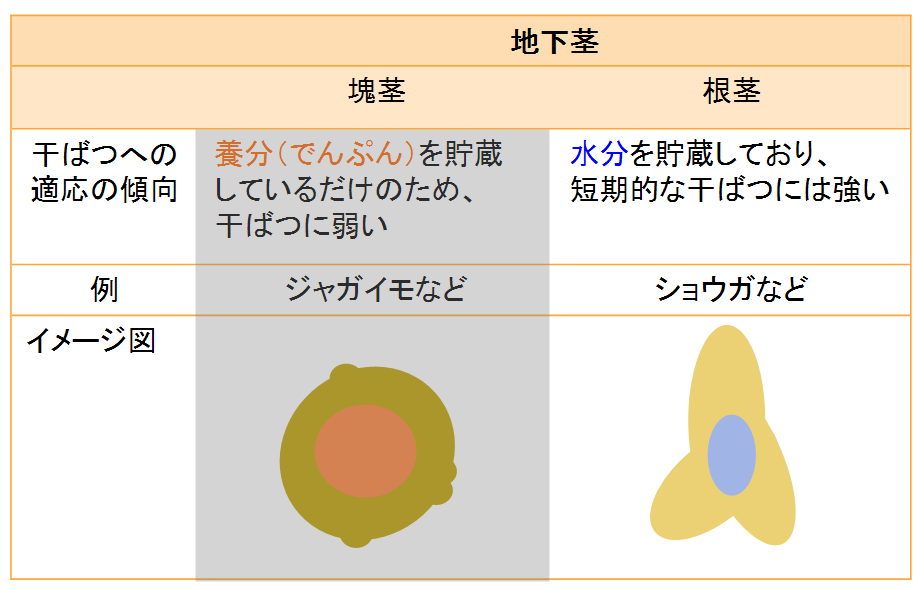

一方で、地下茎はでんぷんを貯蔵し、肥大化した塊茎、水分を貯蔵する根茎に分けられ、ショウガをはじめとする根茎は短期的な干ばつには比較的対応できるようです。

3 生姜と神社

石川県金沢市の波自加彌(はじかみ)神社の生姜祭りの起源は下記のとおり。

奈良時代、大干ばつが発生した。民が雨乞いのために波自加彌神社に参拝し、祈願を行ったところ、霊水が湧き出し、人々は一命を取り留めることが出来た。これを祝して祭典をしようとしたところ、干ばつにより神饌とすべき食物が、乾燥に強いはじかみ(生姜) しか残されていなかった。これにちなみ、はじかみを神饌として供えるようになった。(はじかみ神社HP)

4 神社と生姜には何か深い関係があるのか

民が神様に祈願するときは、干ばつ等で困っているときが多いと思われます。その祈願が実を結び、神様に神饌をささげようとしても、干ばつのあとに残っている食物は乾燥に強いものが多いため、それらが神饌としてささげられるのでしょう。

根菜が乾燥に強いとはいっても人参のような根菜は人が干ばつ中に食べてしまうので、残りがちな生姜がささげられるのでしょう。

生姜が神社と深い関係にあるというよりは、乾燥に強く人が食べない食物が神社の神饌としてささげられる傾向があるというだけでしょう。