2025年5月10日放送のブラタモリをもとに伊勢神宮周辺に行ってきました

1 祓川

伊勢街道(県道428号線)を伊勢神宮に向かって進むと祓川橋があります。祓川はその昔、特別な人物が禊をした川とのこと。

2 斎宮

先ほどの祓川から2kmほど、伊勢街道(県道428号線)を伊勢神宮に向かって進むと左手に竹神社が見えてきます。

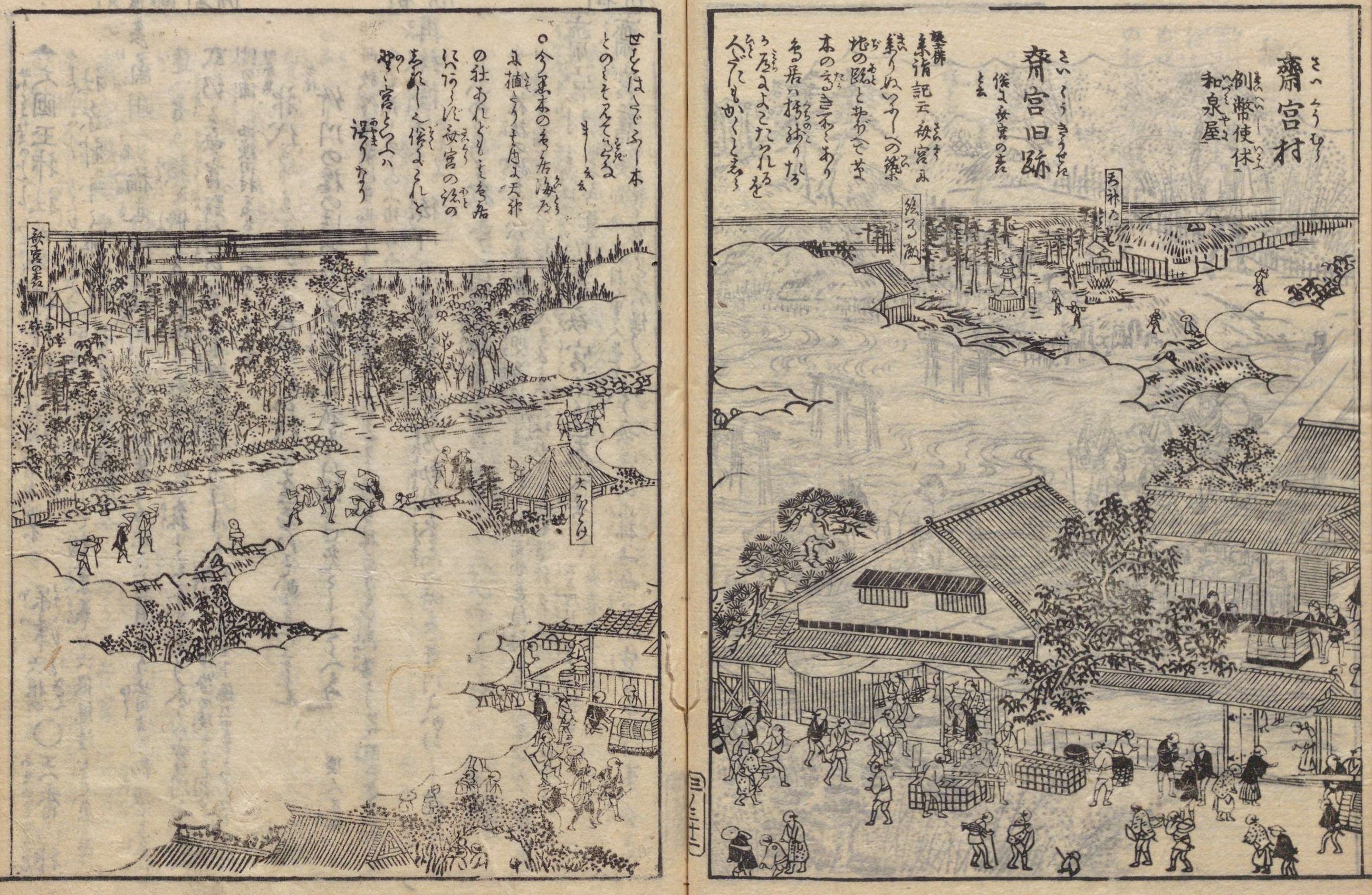

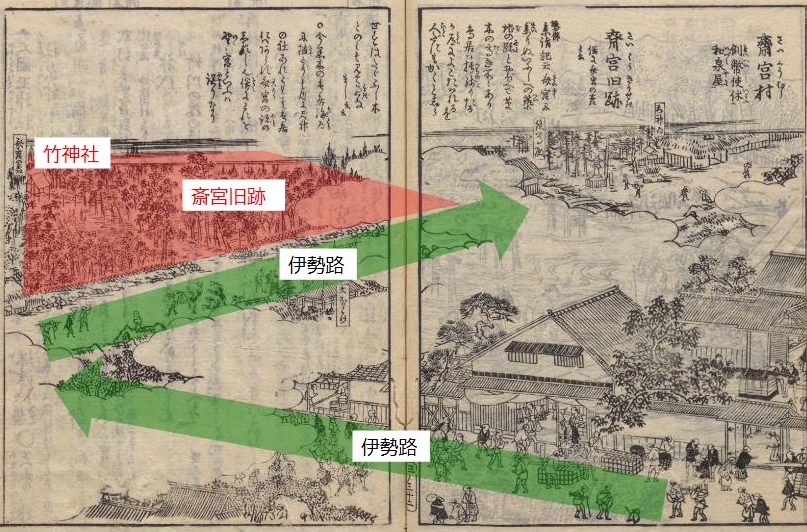

竹神社は伊勢神宮名所図会にも記載が見られます。下記は国立国会図書館のデジタルアーカイブで見られるものです。

竹神社は伊勢神宮名所図会の左上に記載されています。

伊勢神宮名所図会には「斎宮旧跡」との記載がありますが、ここに「斎王」と呼ばれる神職者が住んでいたようです。「斎王」が禊をおこなったのが先ほどの祓川とのこと。

竹神社の奥に進み近鉄の線路を越えると、復元された斎宮を見ることができます。

3 斎王

伊勢神宮に天皇に代わってお仕えするために朝廷から派遣された未婚の女性皇族が斎王とのことです。

毎年6月に斎王が都から伊勢に向かう様子を再現した斎王祭りというものが開催されています。

(写真:斎王祭り公式サイト(https://saioh.jp/)より)

4 伊勢神宮外宮

伊勢神宮は内宮と外宮がありますが、内宮に行く前に外宮にお参りすることが慣わしとのこと。

外宮には豊受大神宮があります。豊受大神宮では食と産業を司るトヨウケノオオミカミが祭られており、内宮ができた500年後に外宮が創られたとのこと。

外宮には豊受大神宮の他にも多賀宮、土宮、風宮の3つの別宮が置かれています。

中でも土宮は、他の社殿と異なり、1つだけ西を向いて、参拝するように建てられているとのこと。

では、西には何があるのか。西には宮川と呼ばれる川が流れており、宮川の地域は田畑に適した豊かな地域であり、豊穣の象徴であったと考えられていたそうです。宮川の地主神をお祭りしていたのが土宮だそうで、外宮ができるよりも前からこの地にあったようです。そんな豊穣の地主神が祭られていたので、外宮がこの場所に建設されたのかもしれません。

5 伊勢神宮内宮

外宮に参拝した後は内宮へ