なぜ、人は死ぬのか、なぜこの世界はできたのか。現在では医学や科学がその説明する役割を担っていますが、古代は神話がその役割を担っていました。

1 古事記の世界観

古事記は、天つ神が住む天上界「高天原」、国つ神と人間の暮らす現世「葦原中国」、死者の行く「黄泉の国」という三つの世界があります。

2 黄泉訪神話

古事記の中でも、とりわけ印象的で深いテーマを持つのが黄泉訪神話です。この物語は、死者の世界「黄泉の国」に愛するイザナミノミコトを追って旅立ったイザナギノミコトの体験を通して、生と死の断絶、死の穢れを描き出しています。

日本の国土を生んだイザナギノミコトとイザナミノミコトは、数多くの神々を生みますが、火の神カグツチを生んだ際、イザナミノミコトは火傷によって命を落とし、死者の世界「黄泉の国」へと旅立ってしまいます。

悲しみに暮れたイザナギノミコトは、イザナミノミコトを取り戻すため、禁足地である黄泉の国へと足を踏み入れます。

イザナギノミコトが黄泉の国でイザナミノミコトと再会すると、彼女は「もう黄泉の国の食べ物を口にしてしまったので、戻ることはできない」と告げつつも、黄泉の国の神々に相談すると言い、しばらく待ち、その間は決して自分の姿を見ないように頼みます。

しかし、イザナギは待ちきれず、禁じられていたイザナミの姿をこっそり覗いてしまいます。そこには、腐敗し蛆がわいた恐ろしいイザナミノミコトの姿があり、恐れをなしたイザナギノミコトは逃げ出します。

怒ったイザナミノミコトは、黄泉の軍勢を差し向けますが、イザナギノミコトは剣や桃の実を使って撃退し、地上への帰路につきます。

イザナギノミコトが地上と黄泉の世界の境にある「黄泉比良坂」に到達すると、そこに大きな岩を置き、黄泉の国との道を閉ざします。そこで、イザナミノミコトは「1日に1000人殺す」と、イザナギノミコトは「では、私は1500人を生む」といいました。これにより、生と死の間に断絶が生まれ、1日に1000人が死に、1500人が生まれる世界となったのです。

4 黄泉訪神話が伝えていること

(1) 生と死の断絶

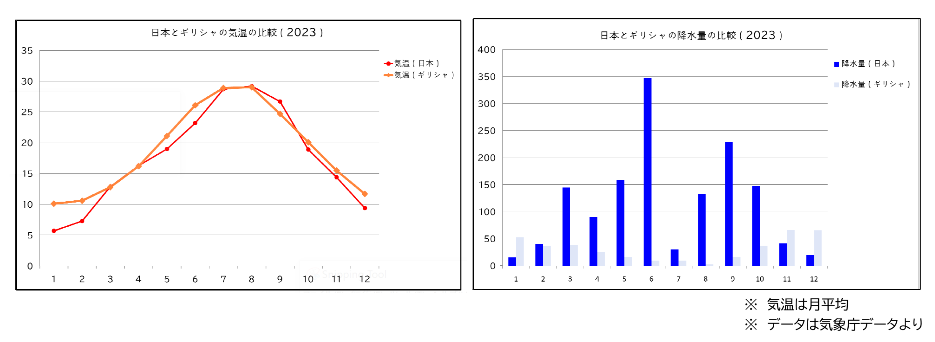

黄泉の世界の境にある「黄泉比良坂」に大きな岩を置き、葦原の中国と黄泉の国との道を閉ざしたことは、死者の世界である黄泉の国を生の世界から断絶したことになります。日本の気候は温帯〜亜熱帯に属し特に夏の高温多湿が顕著であるため、死後の腐敗が急速に進みやすく※1死体の保管に際して衛生上の懸念が特に大きく、死体を穢れとして畏怖する風潮があったものと思われます。

その死体が行く世界である黄泉の国と葦原の中国の道を断絶をすることはごく自然な考え方と思われます。一方で、ヨーロッパは死にたいし、暗い話題という程度の認識で、日本ほど死をタブー視しているものではないため※2、死を断絶し、死に対し異様な畏怖の念を持つのは日本固有のものと考えられます。実際、現代でも「4」のように死を連想するものを避けたりするなどの死を避ける風習が残っています。

どれだけ大切な人であったとしても、死んだ人間は穢れ(衛生上の懸念が大きいもの)であるから、身近に置いておいてはならないと伝えているのかもしれません。

※1死体の生化学反応は周囲気温が高いほど加速し、湿度が高い環境では細菌の活動も活発化して腐敗速度がさらに増す

※2ヨーロッパ(特に南欧やギリシャなど地中海性気候域)では夏季は比較的乾燥し、冬季は気温が低めであるため、腐敗の進行は日本ほど迅速ではないという特徴がある。

(2) 死という概念

人は死ぬのか。現在では医学がその説明する役割を担っていますが、古代は神話がその役割を担っていました。死後の世界である黄泉の国と葦原の中国の道を断絶し、死後の世界からは帰ってこれない、死が終わりであるという考え方を、古事記という物語を通じて伝えています。

4 日本と西洋の死生観の違い

日本人は死を避け、死後の世界は隔絶されていると考えるのに対し、西洋人は死を日本人ほど避けず、死後の世界は現在の世界とどこかでつながっていると考えます。例えば、キリスト教でおこなわれる「ミサ」ではイエスキリストの死と復活を記念し、死者であるイエスキリストに願いを捧げる行事であり、死者との対話をしているといえます。一方、日本の神道の行事である地鎮祭は、同じく祈りを捧げる行為ですが、これは、神様※を鎮めることが目的であり、神様と対話をするというよりも、鎮め、封印するという要素が強いものです。

※ 神様は死者とは必ずしも一致しないが、菅原道真のように死後に神様となる例もある

なぜ、死生観に日本とヨーロッパで違いができるのでしょうか。これは、日本の国土の特徴と西洋の国土の特長を比較するとわかります。日本は国土の約70%が山地・森林で占められ、平地が非常に限られている中、総人口が約1.2億人(2025年推計)と多く、面積当たり人口密度は約326人/km²に達する一方、例えばギリシャでは面積約13万2千km²、人口約1,040万人(2024年)で人口密度は約81人/km²に過ぎません。このように西洋諸国(特に南欧)では日本の1/4ほどの密度であるケースが多く、土地に余裕があり都市周辺に広い墓地を設けることが比較的容易です。つまり、ヨーロッパでは死者がいる空間が生活空間に近い形で存在します。これに対し日本では土地が不足し都市部では墓地確保が難しいため、郊外や山間に墓域を移す例が多く、死者が生活空間から隔絶されやすくなっています。

上記のような理由もあり、日本人は死後の世界は隔絶されていると考えるのに対し、西洋人は死後の世界は現在の世界とどこかでつながっていると考えるという死生観の違いができたものと考えられます。

5 まとめ

・ 古事記には、葦原の中国と黄泉の国を断絶する話がある

・ 日本の気候は死体が腐食しやすく、死が穢れであるという考え方が根付いた

・ 日本と西洋は生活圏と墓地の近さ等の条件の違いから死生観に異なりがある