スサノオノミコトは田畑を荒らし、機織り場に馬を投げ込み、糞尿をまき散らしたりとアマテラスオオミカミにたいし、これでもかという悪行をおこなった記載が古事記にはあります。

なぜ、このような記載がなされたのでしょうか。この記載にはどのような意味があるのか考察します。

1 古事記の記載

(1) スサノオノミコトの誕生

日本の国土を生んだイザナギノミコトとイザナミノミコトは、数多くの神々を生みますが、火の神カグツチを生んだ際、イザナミノミコトは火傷によって命を落とし、死者の世界「黄泉の国」へと旅立ってしまいます。

悲しみに暮れたイザナギノミコトは、イザナミノミコトを取り戻すため、禁足地である黄泉の国へと足を踏み入れます。

イザナギノミコトが黄泉の国でイザナミノミコトと再会すると、彼女は「もう黄泉の国の食べ物を口にしてしまったので、戻ることはできない」と告げつつも、黄泉の国の神々に相談すると言い、しばらく待ち、その間は決して自分の姿を見ないように頼みます。

しかし、イザナギは待ちきれず、禁じられていたイザナミの姿をこっそり覗いてしまいます。そこには、腐敗し蛆がわいた恐ろしいイザナミノミコトの姿があり、恐れをなしたイザナギノミコトは逃げ出します。

怒ったイザナミノミコトは、黄泉の軍勢を差し向けますが、イザナギノミコトは剣や桃の実を使って撃退し、地上への帰路につきます。

地上に帰った、イザナギノミコトは黄泉の国での穢れを落とすため日向の阿波岐原という川で身体を洗いました。左目を洗った時にアマテラスオオミカミが、右目を洗った時にツクヨミノミコトが、鼻を洗った時にスサノオノミコトが誕生しました。

イザナミノミコトはアマテラスオオミカミに高天原を、ツクヨミノミコトに夜の世界を、スサノオノミコトに海の世界を治めるように命じました。

(2) スサノオノミコトが高天原から追放

海の世界の統治を命じられたスサノオノミコトでしたが、黄泉の国へ行って亡き母イザナミノミコトに会いたいと泣き叫び、駄々をこねました。父イザナギノミコトは怒って「お前はもう天界から追放だ」と告げ、スサノオは高天原から葦原の中国に追放されます。

今、海が荒れているのは、スサノオノミコトが海を治めていないからであると言われています。

(3) スサノオノミコト、もう一度、高天原へ

スサノオノミコトは母イザナミノミコトに会いに行く前に、最後に別れの挨拶をしに、アマテラスオオミカミ訪ね、高天原へやってきました。アマテラスオオミカミはスサノオノミコトが高天原を攻めてきたと思い、追い返そうとしますが、誓約(うけい)※を行い、スサノオノミコトは自らの潔白を証明し、高天原に居座ります。

※ 神々が自分の正しさや清さを示すために行う神聖な儀式

(4) スサノオノミコト、再度、高天原から追放

高天原に居座ったスサノオノミコトは田畑を荒らし、糞尿をまき散らしたりとアマテラスオオミカミにたいし、これでもかという悪行をおこないました。しかし、アマテラスは広い心でその悪行を許してきました。しかし、機織り場に馬を投げ込み、それに驚いた機織りをしていた女神が命を落とすという悪行に対しては、アマテラスオオミカミは激しく怒り、岩屋に閉じこもりました。これが有名な天の岩戸がくれ神話です。最終的にはアマテラスオオミカミは岩屋から出てきましたが、スサノオノミコトは今回の責任を問われ、高天原から追放されることなります。

(5) 八岐大蛇の退治

高天原を追放されたスサノオノミコトは出雲に降り立ちます。そこで出会った老夫婦から、毎年娘を喰らう怪物・ヤマタノオロチの話を聞き、八つの門を立て、そこに強い酒を置く作戦を立てます。オロチが酒に酔って現れると、スサノオは八つの頭を次々に斬り落とし、見事に勝利。最後の尾からは名剣「天叢雲剣(草薙剣)」が現れます。

2 スサノオノミコトとエディプスコンプレックス、母親殺し

(1) フロイトのエディプスコンプレックス

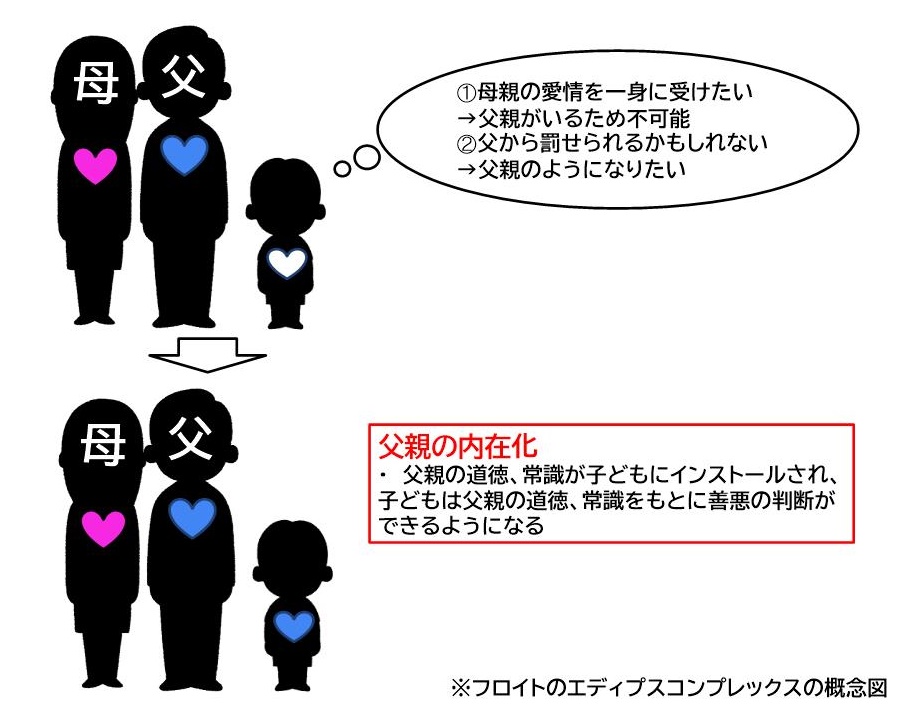

エディプスコンプレックス※とは、幼い男子が異性の親に愛情を抱き、同姓の親に無意識の敵意や競争心を持つという、フロイトによる発達段階の心理的葛藤を指します。

※ギリシャ神話の「オイディプス王の物語」でオイディプスが知らずに父親を殺し、母親と結婚した話に由来

幼い男子は母親の愛情を一身に受けたいという思いから、父を邪魔な存在として排除しようという無意識の欲望(潜在意識)を持つと同時に、父から罰せられることを恐れる心(顕在意識)の二律背反な感情を持ちます。これをエディプス(オイディプスのなまり)コンプレックス(二律背反な感情の複合体)といいます。

父を邪魔な存在として排除しようという無意識の欲望は父子の圧倒的な力関係によって、達成することはできず、代わりに、罰する父を自分の中に取り込もうとします。この際に父の「道徳」や「常識」が子どもに受け継がれ、ある意味で、子どもの中に善悪の判断をおこなう罰する父がインストールされることとなります。この過程を経て子どもは発達すると考えられています。

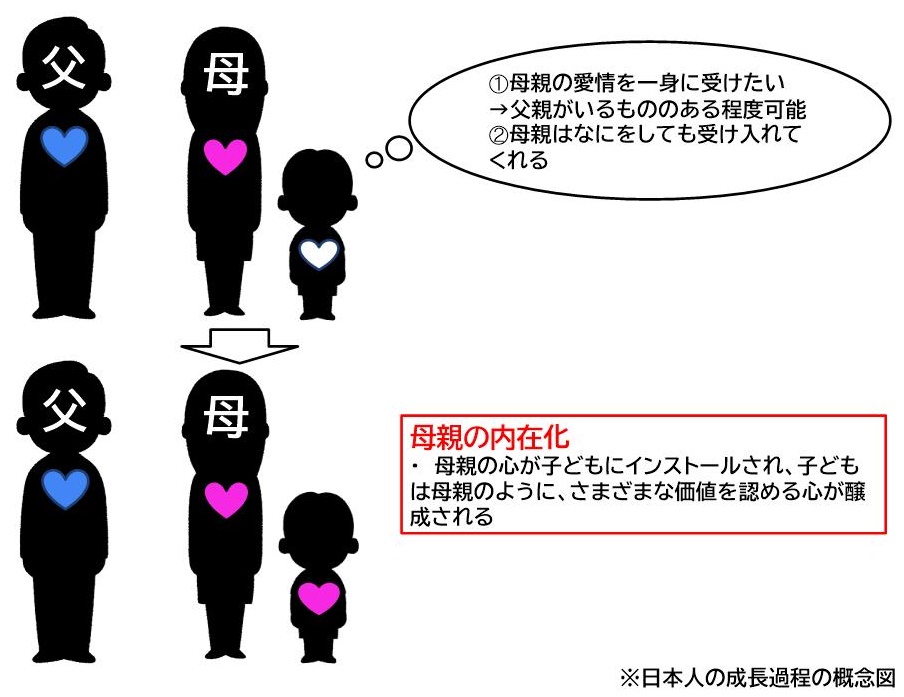

(2) スサノオノミコトとエディプスコンプレックス

スサノオノミコトは母であるイザナミノミコトの愛情を一身に受けたいという思いは達せられず、姉であるアマテラスオオミカミに母を重ね、さまざまな悪行をおこない、愛を確かめようとします。ここで、父の存在があれば、悪行をおこなうものを罰する父を恐れることによって、善悪の判断をおこなう罰する父がスサノオノミコトの中にインストールされ、大人へと発達していくと思われますが、古事記の中ではスサノオノミコトが悪行を働いた際、それをアマテラスオオミカミは罰することはせず、受け入れるという行為をとります。よって、スサノオノミコトは「罰する父」は内在化されずに「許す母」が内在化されます。

(3) ユングの母親殺し

人は成長する中で、「母なる存在」に依存しつつも、その束縛や過剰な保護から自立しなければなりません。母親は生命の源であり、守護者ですが、その一方で子どもの自我形成を妨げる「呑み込む母性」としても現れます。ユングはこの母性の二面性を「グレートマザー元型」と呼び、その「負の側面」を乗り越えることを「母親殺し」と表現しました。神話や伝説では、英雄が巨大な蛇や怪物(母性的な混沌の象徴)を退治する物語として描かれます。これは、心理的に母なるものの呪縛から離れて自立する象徴的な儀式です。

(4) スサノオノミコトと母親殺し

神話や伝説では、英雄が巨大な蛇や怪物(母性的な混沌の象徴)を退治する物語として描かれるように、古事記では八岐大蛇が「呑み込む母性」として描かれ、それをスサノオノミコトが退治し、母親を克服し、成長していく過程が描かれています。

3 スサノオノミコトからみる日本人固有の成長過程

フロイトとユングによると男子はまず罰する父親を内在化し、母親を克服して大人になっていくとされていますが、日本神話である古事記において、罰する父親を内在化する表現はありません。それどころか、何をしても許してくれる母のような存在が描かれています。このことからスサノオノミコトは、許す母を内在化し、母親を克服して大人になったと考えることができます。許す母を内在化しているスサノオノミコトをはじめとする我々日本人は、対立するものが現れたとしてもそれを罰することはせず、許し、共存していくという考え方が根付いているのかもしれません。

4 なぜスサノオノミコトの悪行の記載が古事記にあるのか

スサノオノミコトはおこなった悪行をアマテラスのような母的存在から許されることで、許す母を自らに内在化し、成長していき、ついには葦原の中国の支配者となります。このスサノオノミコトの成長する物語を通して、さまざまな対立するものを罰せず、共存していくという考え方を伝えているのかもしれません。